https://sakestreet.com/ja/media/style-of-warming-sake-tada-masaki

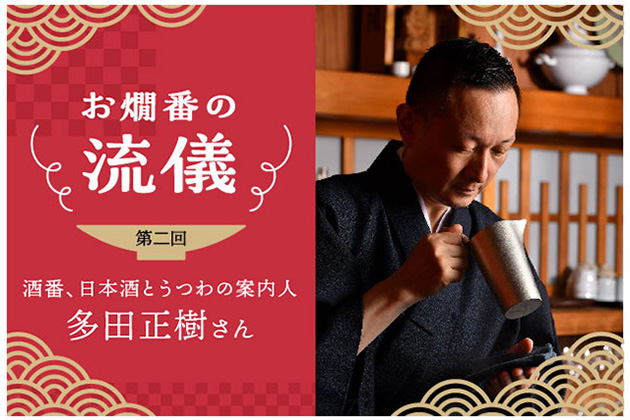

お燗をつけるプロフェッショナルの哲学やテクニックを紹介するシリーズ。今回は、多田正樹さんをインタビューしました。

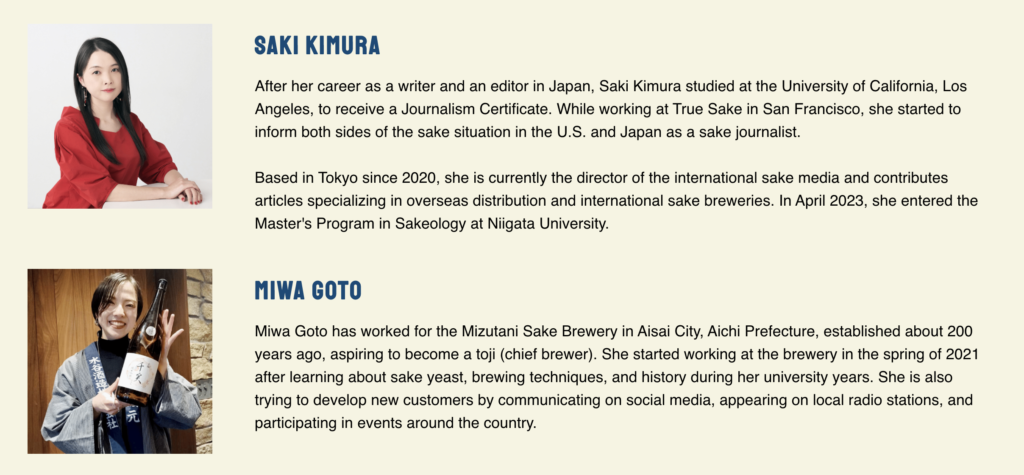

実は多田さん、10年ほど前、わたしが日本酒に片足を突っ込み始めたころに書籍でご一緒しているのです。本当にそれ以来だったのですが、ご挨拶をしたら覚えていてくださってありがたかったです。

硬派な方だと思い込んでいたのですが、取材中は笑いが止まりませんでした。書けないことも多かったですが(!)、お話し中の雰囲気が伝わるようにまとめられたのではないかと思います。

ご本人は謙遜して「その表現はやめてください」とおっしゃっていましたがまさにお燗の未来を切り拓いたパイオニア的存在。ぜひご一読ください。