福岡県福智町のスポンサー記事です。

クラフトサケという言葉が聞かれるようになったと思ったら、なんとクラフトサケ醸造所をまちおこしのために誘致する町が登場。確かに、日本酒よりも副原料などでお米以外の産品を盛り込みやすいし、「日本酒は無理だから」という消極的だけではない理由があるコンテンツなのかもしれません。

自分の醸造所を作りたい! という人にとっては至れり尽くせりのサポート内容。この募集を見て応募した人の酒蔵を取材できる日を楽しみにしています。

福岡県福智町のスポンサー記事です。

クラフトサケという言葉が聞かれるようになったと思ったら、なんとクラフトサケ醸造所をまちおこしのために誘致する町が登場。確かに、日本酒よりも副原料などでお米以外の産品を盛り込みやすいし、「日本酒は無理だから」という消極的だけではない理由があるコンテンツなのかもしれません。

自分の醸造所を作りたい! という人にとっては至れり尽くせりのサポート内容。この募集を見て応募した人の酒蔵を取材できる日を楽しみにしています。

宝酒造さんのスポンサー記事です。

日本で唯一のマスター・オブ・ワインである大橋建一さんのサポートのもと生み出された「然土(ねんど)」という新しいブランド。こちらの紹介とともに、ソムリエ協会の分科会でおこなわれた大橋MWの講演をまとめています。

わたしもアメリカへ行ってから「大手酒造ってすごいんだな」ということを身にしみて理解しましたが、日本ではまだ「小さな酒蔵のお酒こそが素晴らしい」という意識が強いのかなと思います。

その誤解が解けて、フラットな視点から酒質を評価できるようになってこそ、日本酒は世界的な飲み物になる。そのために自分も頑張らなきゃな、と思わされるお話でした。

https://sakestreet.com/ja/media/what-is-craft-sake

最近の日本酒まわりでは、クラフトサケという言葉がよく聞かれるようになっています。

ただこの言葉、法的な定義のある名称というわけでもなく、割といろんな人が好き勝手に使っている状況です。そもそも和製英語(?)なので、英語圏の人からしたらちょっとニュアンスがわかりづらい。

というわけで、おそらく業界の中でもクラフトサケに詳しいほうの(たぶん)自分が、用語解説のようなノリでマニアックに説明しているのがこちらの記事です。

これを書こうとしたのは、Twitter(Xとは断固言わない)でいわゆる「クラフトサケ醸造所」の人が「日本酒とはどう違うんですか?」という質問をして苦戦しているのを見たのがきっかけでした。そういう質問を受けたときに、「この記事を読めばわかります!」とリンクを貼るだけでいいようにしたいな、と思っています。ぜひご活用ください!

酔鯨酒造のスポンサー記事です。

わたしはライターとしても仕事をしており、知識や技術を信頼してこうした記事の取材・執筆を依頼していただくことがあります。かつ、別にスポンサー記事であろうとそうでなかろうと(特にSAKETIMESさんの記事はいつも区別がついていない)書くことを変えたりはしないし、原稿料も変わらない()のですが、ステマ規制が厳しくなったので一応明記しておこうかと思います。

前置きが長くなりましたが、少し前に酔鯨の社員さんを取材した記事が公開されました。どの方も職場や同僚への愛にあふれていて、ほっこりとする取材でした。高知は酔鯨きっかけで訪れてから大好きになった酒の街なので、また訪問できてうれしい限りです。

Invited by my longtime friend Sequoia Sake, I was honored to talk about trends in the sake industry in front of the people in the U.S. drink industry.

When I came to the U.S., my first impression was that the sake industry in Japan is completely different from that in the U.S. I have been working as a journalist to inform about both sides, to eliminate the gap between Japan and the U.S.

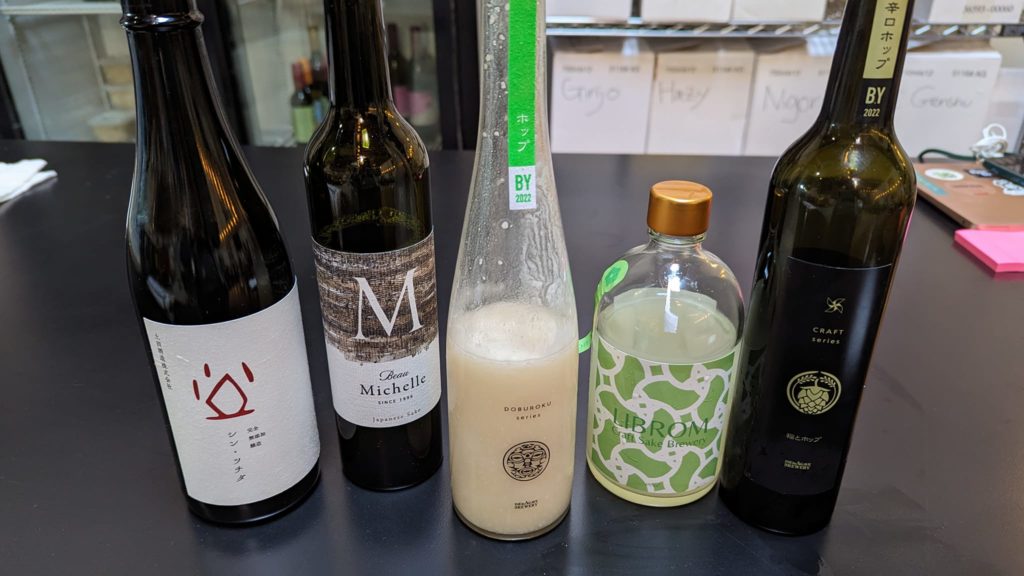

During the event, we did tastings of products that illustrate recent trends in Japan. I may do another public event in the winter and will let you know when that happens!

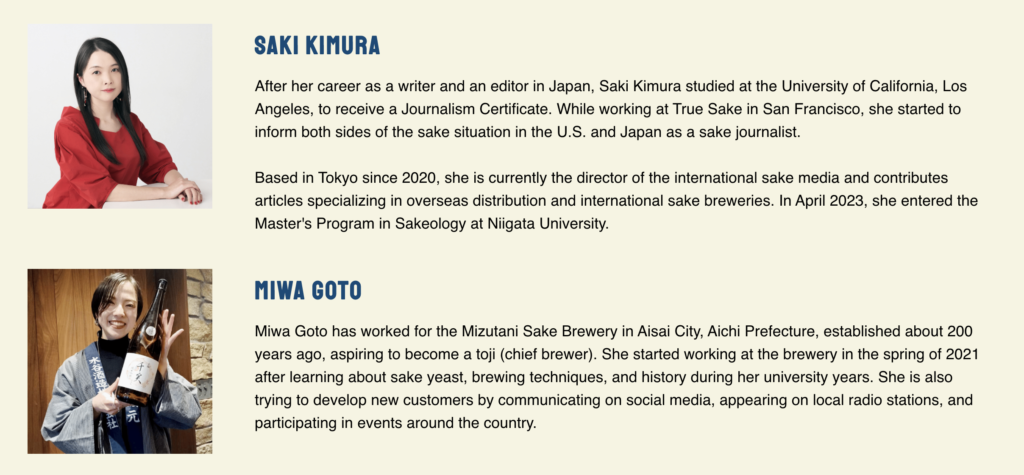

女性クラフトビール醸造家を中心としたアメリカのコミュニティWomen’s Craft Fermentation Allianceのイベントに出演します! 水谷酒造の醸造家・後藤実和ちゃんが醸造面、木村は業界面の話をしつつ通訳も担当しますよ。日本時間は10/22日8AM〜です!

I will be talking at an event of Women’s Craft Fermentation Alliance, an American community of women craft brewers! Mizutani Brewery’s Miwa will be speaking on the brewing side, while I will be speaking on the industry side. Our cue is 4pm on Oct 21 PDT!

役得ですねえ。レビューのために、IWC(International Wine Challenge) 2023のトロフィー酒9種類を飲み比べさせていただきました。

同コンテストの共同議長であり我がサンフランシスコ時代のボスであるTrue Sake社長・Beau Timkenが「IWCはそのカテゴリーらしさを評価している」と話していましたが、確かに飲んでみるといずれも「純米大吟醸らしさ」「スパークリングらしさ」「普通酒らしさ」というところを評価されているのかなと思いました。

個性豊かで、飲むといろいろな話がしたくなる。そんなお酒が評価されるのは、多様性が認められる海外市場のコンテストならではかもしれませんね。

日本を訪れる外国人観光客の足が戻ってきている感じがしますね。コロナ禍の諸制限もなくなり、海外に行きたい人にとっては辛い円安が続きますが、日本を訪れるにはこれとないチャンスでしょう。

しかし、オリンピックが開催されると決まっていたころは準備に張り切っていた日本も、数年におよぶプチ鎖国を経て、最近はインバウンド客の扱いに不慣れな様子も見られます。そんなわけで、酒屋さんや酒蔵さん向けに書いた記事がこちらです。

【インバウンド向け】これを覚えておけば安心! 英語で日本酒を説明するための実用表現集

酒ストで好評の英語で日本酒を説明するための実用表現シリーズの一環として、インバウンドのシチュエーションに特化した解説をしています。見どころは、アメリカ-日本間で一本の瓶も割らずに移動しているわたくしの梱包術(笑)。実用英会話と合わせてぜひチェックしてみてください!

ワイン界での影響力あるコンテストであり、日本酒においてもいまや重要な指標となっている「IWC」ことInternational Wine Challenge。今年は、わたしの大好きな酒蔵さんが栄えあるトップ賞に輝いて感無量です。

長野県で「十六代九郎右衛門」「木曽路」を造る湯川酒造店。ここは、奥様の尚子さんが蔵元であり、旦那さまの慎一さんが杜氏を務めています。お二方のどちらもとってもカッコよく、お話を聞いているとまさに「新しい酒蔵!」とワクワクさせられます。

まだまだ旧体制が多い日本酒の製造現場ですが、まさに経営と製造の二人三脚に成功しているお二方だからこそ勝ち取れたのではないかと思わされる今回のチャンピオンサケ。ぜひその軌跡を辿ってみてください!

SAKE Streetにて、超個性的な熱燗DJつけたろうさんの「個性なき」燗つけメソッドについてインタビューしました。

……そうしたら、つけたろうさんがブログにてわたくしの個人サイトのリンクを貼ってくださったので、慌てて4月から更新していなかったブログ(という名の仕事報告)をまとめて更新しました笑

記事はこちらです↓

フロアとお湯を沸かす! 熱燗DJ つけたろうさんの“個性なき”燗つけメソッド

つけたろうさん、稲とアガベとか、土田とか、わたしの好きな酒蔵さんの視界の端にチラチラ入るなぁ……(言い方)と思っていたのですが、お話したのは去年の秋ごろが初めて。お名前からもっとイケイケのお兄さんだと思っていたので、今回のインタビューをしていて、お酒にも人間にも優しさを忘れず、真剣に向き合うお兄さんなんだなぁということがわかりました。熱燗DJ、もとい熱燗部長。

つけたろうさんといえば、最近コラボしたお酒が美味しすぎて、こんなnoteを書きましたので、よければ合わせてこちらもご覧ください。